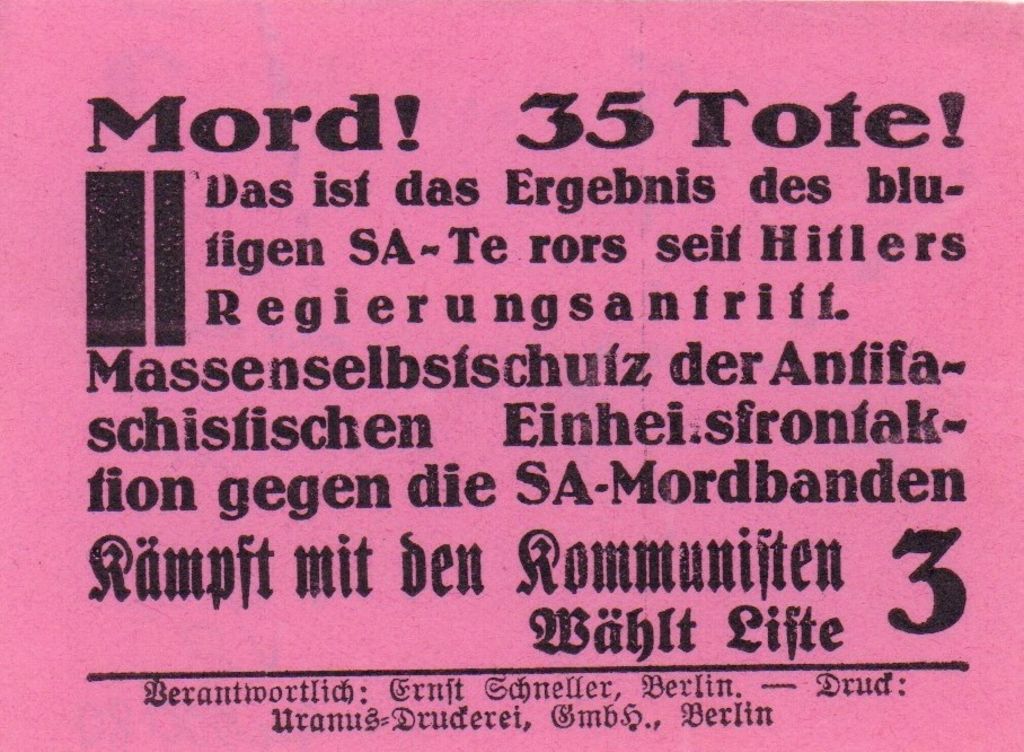

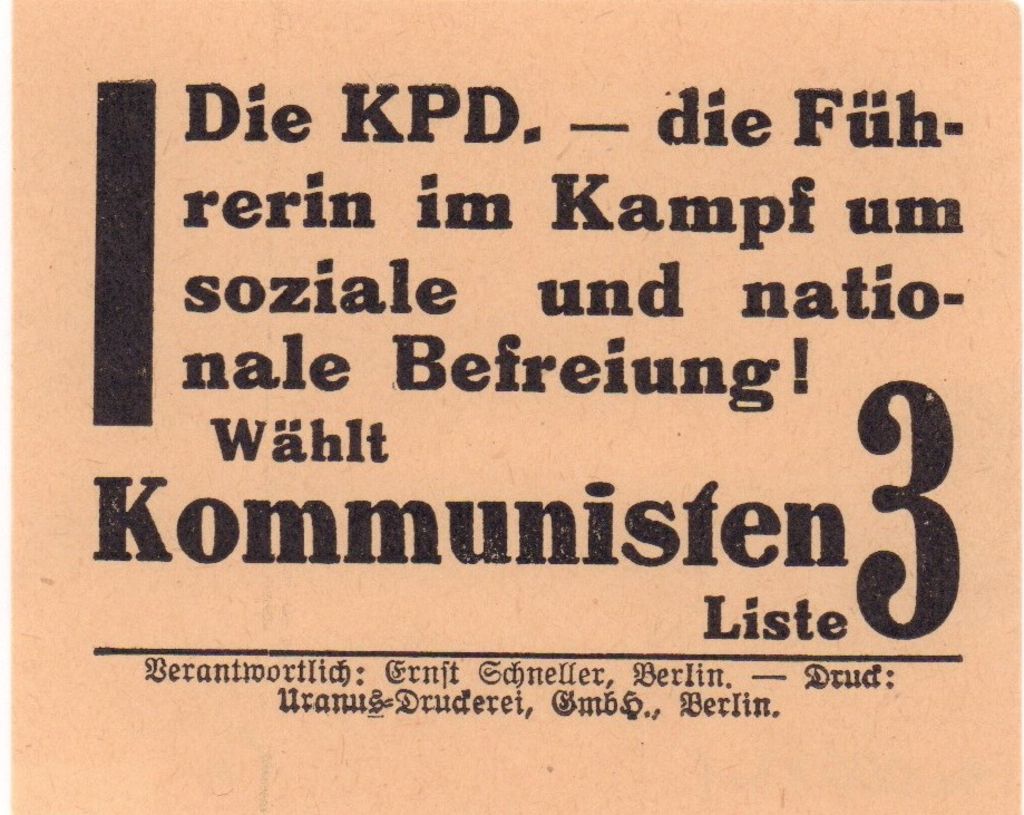

Responsible: Ernst Schneller, Berlin

The objects presented here, agitation material of the Communist Party of Germany from the early 1930s, obviously date from before the time of the Sachsenhausen concentration camp. They are linked via a detail to an important inmate of the concentration camp. Among the flyers and posters is the note: “Responsible: Ernst Schneller, Berlin”.

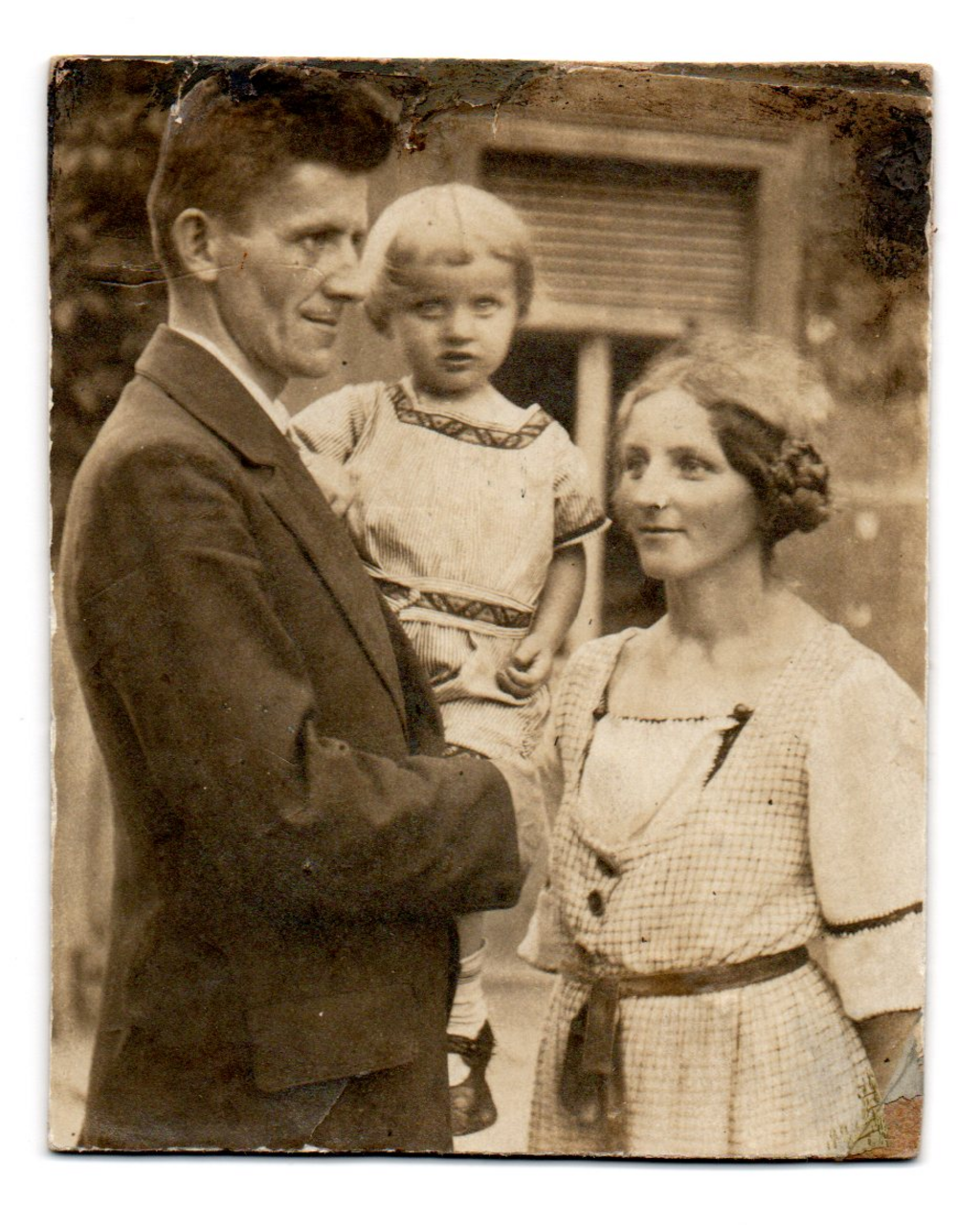

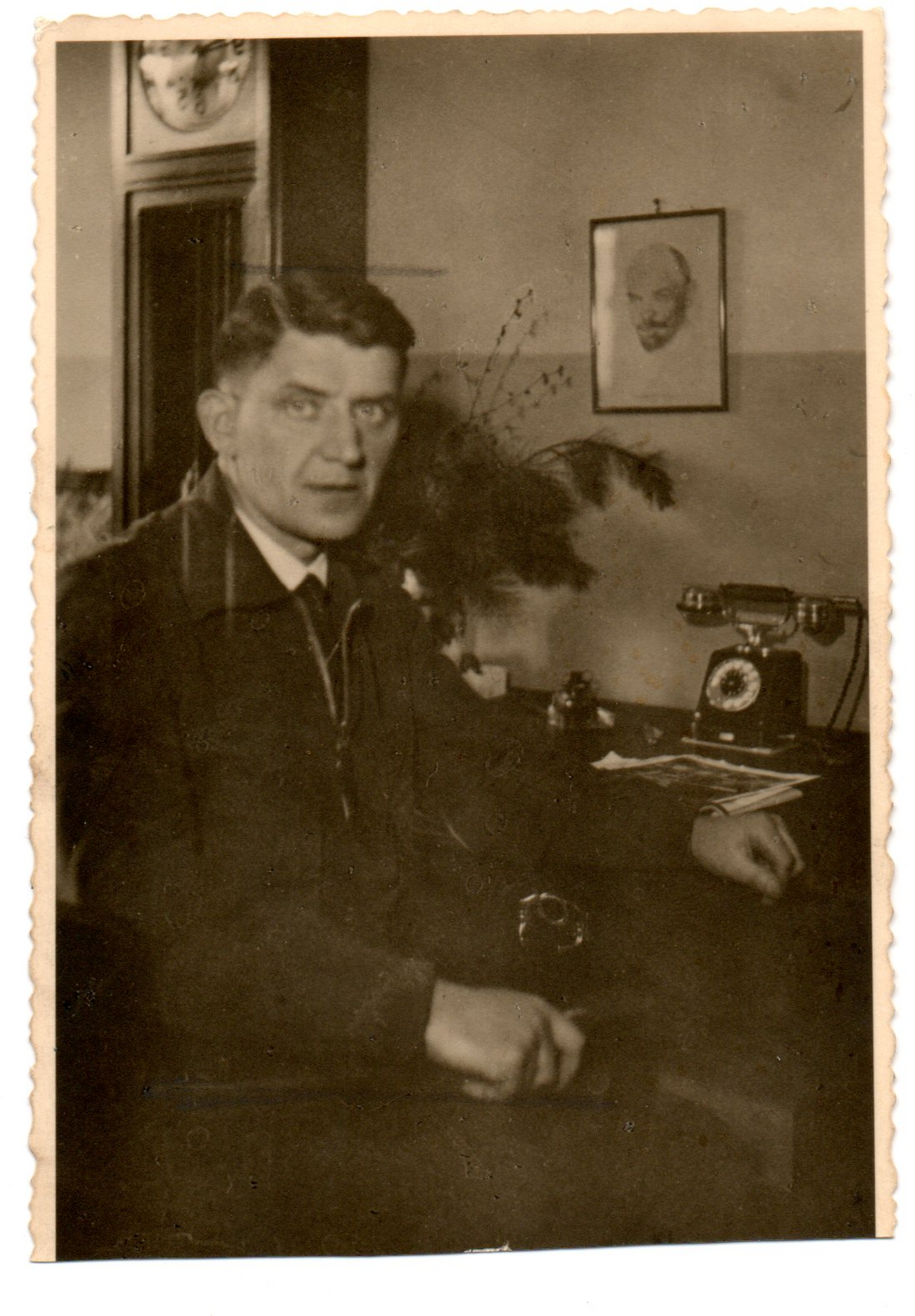

Ernst Schneller, born in Leipzig on November 8, 1890, who initially worked as a teacher, took part in World War I as a volunteer and trained as an officer. As can be seen from his war diary, which the memorial also has, his political views changed significantly during the war. In 1920 he joined the KPD and in the following years was active as a publicist and functionary in various communist and anti-fascist alliances and actions.

As a KPD Reichstag deputy, Schneller was arrested the night after the Reichstag fire on February 28, 1933, and sentenced to six years in prison for “preparation for high treason”. After periods of imprisonment in Berlin-Moabit, the Sonnenburg concentration camp, Prison II in Leipzig and the Waldheim penitentiary, he was sent to the Sachsenhausen concentration camp in 1939. Here he achieved great prestige among the communist prisoners and worked conspiratorially against the camp leadership with other like-minded people.

In March 1944, during an investigation into the embezzlement of valuables from murdered Jews by members of the SS, the SS discovered a radio listening station and writing utensils for disseminating news. The SS isolated Schneller, together with 160 other prisoners, in the cell block and barrack 58. 102 of them were transferred to Mauthausen concentration camp, and 27, including Ernst Schneller, were shot on October 11.

In the fall of 1947, the first official commemoration ceremony was held in Berlin to mark the third anniversary of the deaths of 27 mainly communist prisoners. This established a tradition of commemoration that continues to this day.

During the GDR era, Ernst Schneller was one of the most honored anti-fascists. Schools, streets, military units and party organizations were named after him, stamps and medals bore his likeness.

Agitation material, Sachsenhausen Memorial Collection, inventory no. 94.00080, 94.00084

Die hier vorgestellten Objekte, Agitationsmaterial der Kommunistischen Partei Deutschlands aus den frühen 1930er Jahren, stammen offensichtlich von vor der Zeit des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Sie sind über ein Detail mit einem bedeutenden Häftling des KZs verknüpft. So findet sich unter den Wurfzetteln und Plakaten der Hinweis: Verantwortlich: Ernst Schneller, Berlin.

Ernst Schneller, geboren am 8. November 1890 in Leipzig, der zunächst als Lehrer arbeitete, nahm als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teil und ließ sich zum Offizier ausbilden. Wie aus seinem Kriegstagebuch zu entnehmen ist, das der Gedenkstätte ebenfalls vorliegt, änderte sich seine politische Einstellung während des Krieges deutlich. 1920 trat er in die KPD ein und wirkte in den folgenden Jahren als Publizist und Funktionär in verschiedenen kommunistischen und antifaschistischen Bündnissen und Aktionen.

Als KPD-Reichstagsabgeordneter wurde Schneller in der Nacht nach dem Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 verhaftet und wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach Haftstationen in Berlin-Moabit, dem KZ Sonnenburg, der Gefangenenanstalt II in Leipzig und dem Zuchthaus Waldheim folgte 1939 die Einlieferung in das KZ Sachsenhausen. Hier gelangte er unter den kommunistischen Häftlingen zu großem Ansehen und wirkte der Lagerführung mit anderen Gleichgesinnten konspirativ entgegen.

Nachdem die SS im März 1944 bei einer Untersuchung wegen Unterschlagung von Wertsachen ermordeter Juden durch Angehörige der SS eine Rundfunk-Abhörstelle und Schreibutensilien zum Verbreiten von Nachrichten entdeckte, isolierte die SS Schneller gemeinsam mit 160 anderen Häftlingen im Zellenbau und der Baracke 58. 102 von ihnen wurden nach Mauthausen verlegt, 27, darunter Ernst Schneller, wurden am 11. Oktober 1944 von der SS erschossen.

Eine offizielle Gedenkveranstaltung, die anlässlich des dritten Todestages der ermordeten 27 Häftlinge 1947 in Berlin stattfand, begründete eine Gedenktradition, die bis in die Gegenwart reicht. Zu DDR-Zeiten wurde Ernst Schneller hoch geehrt: Nach ihm wurden Schulen, eine Kaserne, eine Jugendherberge, ein Erholungsheim, eine Hochschule, Straßen und diverse militärische Einheiten und Parteiorganisationen benannt, in seinem Gedenken wurden eine Briefmarke herausgegeben und eine Medaille gestiftet, es gibt ein Ernst-Schneller-Lied und einen biographischen Film über sein Leben. Bis zuletzt verband sich der Anspruch der DDR als „antifaschistischer Staat“, der das Erbe der „Kämpfer gegen den Faschismus“ übernimmt, auch mit dem Gedenken an „die 27“.

Zahlreiche Artikel mit Schneller-Bezug im Bestand der musealen Sammlung der Gedenkstätte, darunter Schneller-Bierkrüge, Schneller-Büsten, Schneller-Gedenkmünzen, Schneller-Wimpel oder Schulspeisungs-Wochenkarten von Ernst-Schneller-Schulen, verweisen darauf. Zusätzlich dazu spendete die Familie Schneller der Gedenkstätte jedoch auch viele persönliche Unterlagen, wie Briefe und Fotos, die seitdem in verschiedenen Ausstellungen gezeigt wurden und werden.

Bis heute wird in einer jährlichen Gedenkveranstaltung am 11. Oktober an die Ermordung der 27 erinnert, denen seit 2014 ein vom deutschen Sachsenhausen-Komitee und der französischen Amicale gestiftetes Gedenkzeichen im ehemaligen Kommandanturbereich gewidmet ist.